그래프(Graph)

정의

객체 간 관계 나타내는 자료구조.

구성

종류

- 무방향그래프: 간선에 방향 없는 그래프

- 방향그래프: 간선에 방향 있는 그래프

- 완전그래프: 간선 수 최대인 그래프.

무방향그래프 경우 최대 간선 수: $\frac{n(n-1)}{2}$

방향그래프 경우 최대 간선 수: $n(n-1)$

그래프 정점과 간선

- 정점 A,B 를 연결하는 방향없는 간선: $(A,B)$ 로 표기

- 정점 A,B 연결하는 방향 있는 간선: $<A,B>$ 로 표기

- 무방향그래프에서는 간선 방향이 없기 때문에 $(A,B)$ 와 $(B,A)$ 는 같다.

- 방향그래프는 간선 방향이 있다. 따라서 $<A,B>$ 와 $<B,A>$ 는 다르다.

차수(Degree): 정점 1개에 부속된 간선 수

- 방향 그래프는 정점 차수가 진입차수(In-degree)와 진출차수(Out-degree) 로 구분된다.

- 진입차수: 정점에 들어오는 부속 간선 수

- 진출차수: 정점에서 나가는 부속 간선 수

- 왼쪽 무방향 그래프 정점 A의 차수는 3이다. B 차수는 2이다.

- 오른쪽 방향 그래프 정점 A의 진입차수는 2다. 진출차수는 1이다.

(정점이) 인접

무방향 그래프에서 두 정점 사이 간선이 있으면 두 정점이 서로 ‘인접하다’ 고 한다

(간선이) 부속

무방향 그래프에서 두 정점 사이 간선은 두 정점에 ‘부속된다’ 고 한다

그래프 경로(Path)

경로(Path)

정의

정점 시퀀스.

- $[A,B,C,D]$ : 정점 A부터 D까지 경로

- 경로 길이: 경로에 포함되는 간선 수. (시퀀스 원소 수 - 1)

단순경로(Simple Path)

정의

시퀀스 내 원소가 모두 다른 경로

싸이클(Cycle)

정의

단순경로인데, 시작 정점과 끝 정점 같다.

예시

$[A,B,C,D,A]$

- 시작 정점과 끝 정점이 같은, 단순경로다. 곧, 싸이클(Cycle)이다.

- 경로 상 정점 수: 3 (B,C,D)

- 경로 길이: 4

이 외 그래프 각종 용어

연결성분

그래프에서 정점이 서로 연결된 부분을 ‘연결성분’ 이라 한다.

A,B 두 정점이 연결되어 있다

A,B 두 정점 사이 경로(정점 시퀀스)가 있으면 두 정점은 ‘연결되어 있다’

만약 A,B 두 정점 사이 간선 방향이 있어서 두 정점 왕복할 수 있는 ‘경로’가 있다면 두 정점은 ‘강연결 되어 있다’

가중치 그래프(Weighted Graph)

간선마다 가중치 부여된 그래프

가중치는 두 정점 사이 거리, 간선 지나는 시간 등이 될 수 있다. 음수 가중치도 가능하다.

부분그래프(Sub Graph)

전체 그래프의 부분집합.

트리(Tree)

싸이클이 없는 그래프.

신장트리(Spanning Tree)

모든 정점이 연결되어 있는 트리

그래프 정점과 간선 표현 방법

그래프 G1

V(G1) = $[A,B,C]$

E(G1) = $[(A,C),(C,B),(A,B)]$

그래프 G2

V(G2) = $[E,F,G,H,I]$

E(G2) = $[(E,G),(G,I),(H,I),(F,H),(E,F),(E,H),(E,I),(F,G),(F,I),(H,G)]$

그래프 G3

V(G3) = $[J, L, N, M]$

E(G3) = $[<J, L>,<L,N>,<L,M>,<M,L>]$

그래프 저장 방법

인접행렬(Adjacency Matrix)

그래프 정점 수가 $N$ 이면 $N\times N$ 행렬에 그래프 저장(또는 표현)한다.

$0,1,2,3,…N-1$ 번 행이 정점 $0,1,2,3,…N-1$ 이다.

마찬가지로

$0,1,2,3,…N-1$ 번 열이 정점 $0,1,2,3,…N-1$ 이다.

두 정점 사이 간선 있으면 행렬 X의 a행 b열 원소를 1로 한다.

두 정점 사이 간선 없으면 그 원소를 0으로 한다.

- 가중치 그래프라면, 1 대신 간선 가중치 저장한다.

예시 - 1

- 완전그래프다.

예시 - 2

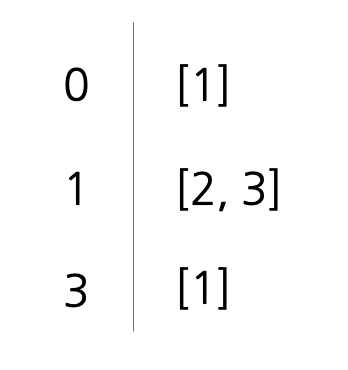

인접리스트(Adjacency List)

각 정점마다 1개씩 연결리스트(또는 배열) 이용해서 그 인접 정점 저장하는 방법

예시 - 1

- 배열 대신 연결리스트 쓴다면, 배열 각 원소를 연결리스트 각 노드에 저장하면 된다.

- 인접 정점 리스트 저장 우선순위: 다음 꺼(1) 갈 수 있었는 데 안 간거(2) 이전 꺼(3) 나머지(4)

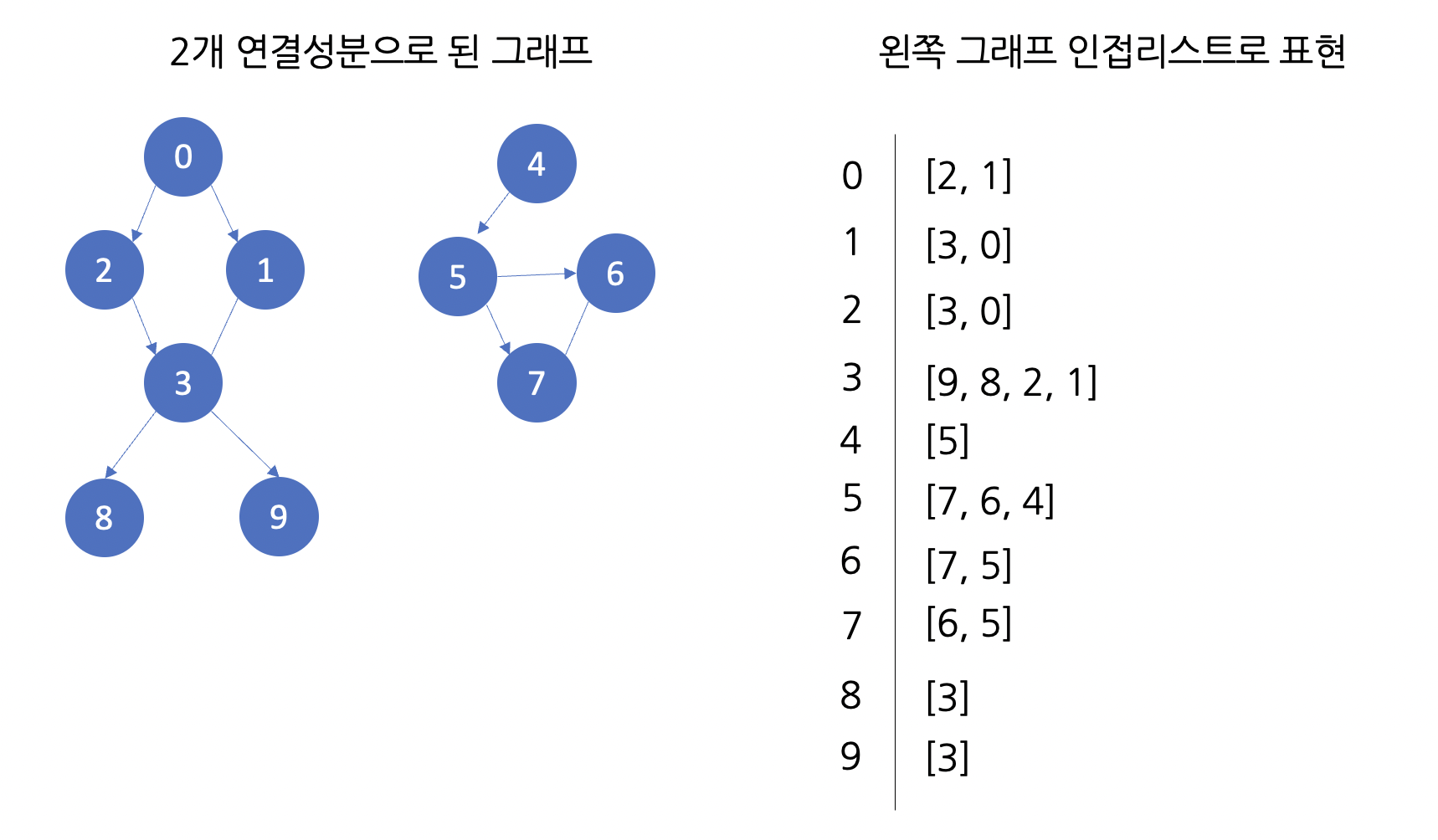

예시 - 2

그래프 탐색

정점 방문. (후 출력)

종류

- 깊이우선탐색(DFS): 트리 전위순회를 그래프 탐색에 적용

- 너비우선탐색(BFS): 트리 레벨순회를 그래프 탐색에 적용

깊이우선탐색(DFS)

트리 전위순회 방식 그래프 탐색에 적용했다.

- 무조건 직진한다.

- 더 직진 할 데가 없을때만 후진해서 ‘갈 수 있었지만 가지 않은 곳’ 방문

- 한번 방문한 곳은 다시 방문하지 않는다.

예시 및 구현

- 그래프가 2개 연결성분으로 되어 있다.

- 각 정점 방문 후 출력한다.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

# 깊이우선탐색 정의

def dfs(v) :

global adj

global visited

# 방문완료

visited[v] = True

# 출력

print(f'{v}', end=' ')

# 인접 정점으로

for w in adj[v] :

if not visited[w] : # 아직 방문 안 했다면

dfs(w) # 그 인접 정점에서 재귀호출

# 인접리스트로 표현한 그래프

adj = [

[2,1],

[3,0],

[3,0],

[9,8,2,1],

[5],

[7,6,4],

[7,5],

[6,5],

[3],

[3]

]

# 그래프 정점 수

N = len(adj)

# 정점 별 방문여부

visited = [False for x in range(N)]

# 깊이우선탐색 실행 및 결과 출력

print(f'DFS 결과:', ' ',end='')

for i in range(N) :

if not visited[i] :

dfs(i)

DFS 결과: 0 2 3 9 8 1 4 5 7 6

깊이우선 신장트리

깊이우선탐색으로 만들어지는 트리를 ‘깊이우선 신장트리’라고 한다.

- 선이 있어서 가긴 갔는데 이미 방문한 정점인 경우, 두 정점 사이 깊이우선 신장트리에서 점선으로 표시한다.

깊이우선탐색 성능

$O(N+M)$

- N은 정점 수

- M은 간선 수

N개 정점을 1번씩 만 방문한다.

M개 간선을 1번씩 만 이용한다.

미로 길 찾기 - 깊이우선탐색 메커니즘 이용

- 미로 탐색 중 ‘갈 수 있는 곳’은 모두 스택에 저장한다.

- 현재 위치 기준, 하 - 상 - 우 - 좌 순으로 다음 위치 먼저 간다.

계속 가다가 막히면 ‘이전에 갈 수 있었지만 가지 않은 곳’으로 간다.

길 찾을 미로 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

# 미로

map = [

[1,1,1,1,1,1],

['e',0,0,0,0,1],

[1,0,1,0,1,1],

[1,1,1,0,1,1],

[1,1,1,'x',1,1]

]

- 1은 갈 수 없는 곳이다(벽)

- e가 입구

- x가 출구

- 0이 길이다.

길 찾기 정의

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

# 미로 길 찾기 정의

# 미로 시작점

start = (1,0)

# 미로 크기

maze_size = (5,6)

# 현재 위치에서 갈 수 있는 곳 좌표 담을 스택

stack = []

# 갈 수 있는 길인기, 갈 수 없는 길인지 검사 정의

def isValidPos(x,y) :

if x < 0 or y < 0 or x >= maze_size[0] or y >= maze_size[1] :

return False # 갈 수 없는 길이다.

return map[x][y] == 0 or map[x][y] == 'x' # 1은 갈 수 없는 길이다.

# DFS 정의

def DFS(start) :

global stack ; global map

stack.append(start) # 미로 시작 위치

while len(stack) != 0 : # 스택이 빌 때 까지 = 갈 수 있는 곳이 없을 떼 까지

here = stack.pop() # 현재위치

print(f'{here}->', end=' ') # 현재 진행상황

(x,y) = here

if (map[x][y] == 'x') : # 현재 위치가 출구면

return True # 탈출 성공

else : # 탈출구 아니면 다음 갈 수 있는 위치 찾는다.

map[x][y] = '.' # 한번. 이미. 방문한 곳 표시 (다시 가지 않기 위함)

# 갈 수 있는 다음 위치 검사

if isValidPos(x, y-1) : stack.append((x, y-1)) # 좌

if isValidPos(x, y+1) : stack.append((x, y+1)) # 우

if isValidPos(x-1, y) : stack.append((x-1, y)) # 상

if isValidPos(x+1, y) : stack.append((x+1, y)) # 하

print(f'stack: {stack}') # 갈 수 있는 선택지들

return False # 사방이 막장이면 탈출 실패

길 찾기 실행

1

DFS(start)

(1, 0)-> stack: [(1, 1)]

(1, 1)-> stack: [(1, 2), (2, 1)]

(2, 1)-> stack: [(1, 2)]

(1, 2)-> stack: [(1, 3)]

(1, 3)-> stack: [(1, 4), (2, 3)]

(2, 3)-> stack: [(1, 4), (3, 3)]

(3, 3)-> stack: [(1, 4), (4, 3)]

(4, 3)->

True

길 찾을 미로 2

만약 미로에 출구가 없다면?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

# 미로

map = [

[1,1,1,1,1,1],

['e',0,0,0,0,1],

[1,0,1,0,1,1],

[1,1,1,0,1,1],

[1,1,1,1,1,1]

]

길 찾기 실행

1

DFS(start)

(1, 0)-> stack: [(1, 4), (1, 1)]

(1, 1)-> stack: [(1, 4), (1, 2), (2, 1)]

(2, 1)-> stack: [(1, 4), (1, 2)]

(1, 2)-> stack: [(1, 4), (1, 3)]

(1, 3)-> stack: [(1, 4), (1, 4), (2, 3)]

(2, 3)-> stack: [(1, 4), (1, 4), (3, 3)]

(3, 3)-> stack: [(1, 4), (1, 4)]

(1, 4)-> stack: [(1, 4)]

(1, 4)-> stack: []

False

길 찾기 실패했다.

길 찾을 미로 3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

# 미로

map = [

[1,1,1,1,'x',1],

[1,0,0,0,0,1],

[1,0,1,0,1,1],

[1,0,0,0,1,1],

[1,1,1,'e',1,1]

]

길 찾기 실행

1

2

start = (4, 3)

DFS(start)

(4, 3)-> stack: [(3, 3)]

(3, 3)-> stack: [(3, 2), (2, 3)]

(2, 3)-> stack: [(3, 2), (1, 3)]

(1, 3)-> stack: [(3, 2), (1, 2), (1, 4)]

(1, 4)-> stack: [(3, 2), (1, 2), (0, 4)]

(0, 4)->

True

너비우선탐색(BFS)

트리 레벨순회 메커니즘을 그래프 탐색에 적용했다.

- 계속 직진하면서 정점들 방문하는데, 인접 정점 있으면 거기 먼저 간다.(모양새가 레벨순회랑 비슷)

- 방문한 곳은 다시 안 들린다. 후진은 더 이상 갈 데 없을 때만 한다.

구현에 FIFO 보장되는 큐 활용한다.

예시 및 구현

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

# 너비우선탐색 정의

# 큐에 삽입하는 건 그저 방문 순서대로 출력하기 위함이다.

def BFS(i) : # 점점 i

global visited ; global adj

que = [] # 큐 정의

visited[i] = True # 정점 i 방문완료

que.append(i)

while len(que) != 0 : # 방문한 곳이 없으면 멈춘다

v = que.pop(0)

print(v, end=' ')

for w in adj[v] :

if not visited[w] :

visited[w] = True # 정점 w 방문완료

que.append(w)

실행

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

# 주어진 그래프에서 너비우선탐색 실행

adj = [

[2,1],

[3,0],

[3,0],

[9,8,2,1],

[5],

[7,6,4],

[7,5],

[6,5],

[3],

[3]

]

N = len(adj)

visited = [False for x in range(N)]

# BFS 테스트

for i in range(N) :

if not visited[i] :

BFS(i)

0 2 1 3 9 8 4 5 7 6

너비우선 신장트리

그래프 너비우선탐색으로 만들어지는 트리를 ‘너비우선 신장트리’ 라고 한다.

위 너비우선탐색 결과로 나오는 너비우선 신장트리는 아래와 같이 표현할 수 있다.

너비우선탐색 성능

$O(N+M)$ 소요

모든 정점을 단 한번씩만 방문. 모든 간선 단 한번씩만 사용.

- N은 정점 수

- M은 간선 수

- 깊이우선탐색(DFS) 과 정점 방문 순서 & 간선 사용 순서만 다를 뿐이다.